Roland Pietrini fit partie de la Mission Militaire Française de Liaison (MMFL)

près du Haut commandement soviétique en Allemagne entre 1979 et 1983 avant d'être affecté à Varsovie où il poursuivit son

travail de renseignement de 1986 à 1989. Il nous explique ici en quoi consistaient les vols de reconnaissance effectués par la

MMFL au-dessus de la Zone de Contrôle de Berlin.

Roland Pietrini fit partie de la Mission Militaire Française de Liaison (MMFL)

près du Haut commandement soviétique en Allemagne entre 1979 et 1983 avant d'être affecté à Varsovie où il poursuivit son

travail de renseignement de 1986 à 1989. Il nous explique ici en quoi consistaient les vols de reconnaissance effectués par la

MMFL au-dessus de la Zone de Contrôle de Berlin.

A bord du Broussard

Roland Pietrini devant un Broussard de l'Armée de l'air à Tegel. © R.Pietrini.

Roland Pietrini devant un Broussard de l'Armée de l'air à Tegel. © R.Pietrini.

Roland Pietrini in front of a French AF Broussard at Tegel. © R.Pietrini.

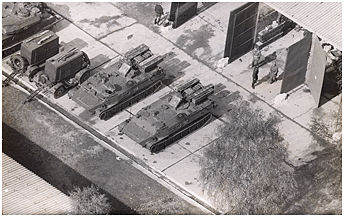

« Les 450 chevaux du Broussard galopent dans le ciel de la RDA. Arrivé au-dessus de l'objectif, le lieutenant-colonel Augoyard, l'un

des officiers pilotes de la MMFL, positionne son avion, soleil dans le dos, aile droite légèrement basse, pour que le matériel ciblé

"entre" tout seul dans le viseur de son observateur, le major Pietrini, juste à travers le toit du hangar, à l'endroit précis où,

quelque temps auparavant, nous avions repéré que les plaques de protection manquaient et qu'il était possible de photographier les SA-13

parqués juste derrière. Par chance aujourd'hui, un blindé antiaérien se trouve à l'extérieur du hangar et l'observateur prend, avec

son téléobjectif de 400 mm, l'espace situé entre les missiles et la vitre de protection du miroir qui cache le système infrarouge

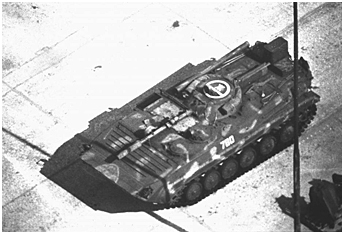

de guidage. Sur un blindé MT-LB (1)

tout proche, un Soviétique regarde, incrédule, l'avion qui le survole. L'alerte va certainement être donnée,

mais trop tard. L'équipage n'a donc aucune inquiétude, il est seulement concentré sur son travail.

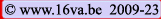

Mais voici déjà les gares de Schönwalde, puis de Wüstermark. Le sous-officier observateur prend soin de repérer son poste d'observation

de ce soir lorsqu'il sera au sol, en "Local" (2).

Un convoi composé de camions carrossés de commandement s'éloigne des objectifs de Dallgow,

des jalonneurs sont en place au carrefour de la route 5 et de la route 273. Si ça continue, la nuit prochaine sera agitée. En gare de

Priort, si difficile d'accès par la piste lorsqu'un embarquement de chars est imminent, l'observateur repère des plateaux lourds et des

wagons M (3).

Cette présence, et celle de camions Zil-131 ateliers près des quais d'embarquement, sont des signes évidents d'un prochain

embarquement, d'autant que dans les gares de Satzkorn et de Dallgow, les mêmes observations sont faites. »

Le paragraphe ci-dessus est extrait du l'ouvrage "Propousk" par Patrick Manificat publié aux Editions Lavauzelle.

Voir > Multimedia

« Les 450 chevaux du Broussard galopent dans le ciel de la RDA. Arrivé au-dessus de l'objectif, le lieutenant-colonel Augoyard, l'un

des officiers pilotes de la MMFL, positionne son avion, soleil dans le dos, aile droite légèrement basse, pour que le matériel ciblé

"entre" tout seul dans le viseur de son observateur, le major Pietrini, juste à travers le toit du hangar, à l'endroit précis où,

quelque temps auparavant, nous avions repéré que les plaques de protection manquaient et qu'il était possible de photographier les SA-13

parqués juste derrière. Par chance aujourd'hui, un blindé antiaérien se trouve à l'extérieur du hangar et l'observateur prend, avec

son téléobjectif de 400 mm, l'espace situé entre les missiles et la vitre de protection du miroir qui cache le système infrarouge

de guidage. Sur un blindé MT-LB (1)

tout proche, un Soviétique regarde, incrédule, l'avion qui le survole. L'alerte va certainement être donnée,

mais trop tard. L'équipage n'a donc aucune inquiétude, il est seulement concentré sur son travail.

Mais voici déjà les gares de Schönwalde, puis de Wüstermark. Le sous-officier observateur prend soin de repérer son poste d'observation

de ce soir lorsqu'il sera au sol, en "Local" (2).

Un convoi composé de camions carrossés de commandement s'éloigne des objectifs de Dallgow,

des jalonneurs sont en place au carrefour de la route 5 et de la route 273. Si ça continue, la nuit prochaine sera agitée. En gare de

Priort, si difficile d'accès par la piste lorsqu'un embarquement de chars est imminent, l'observateur repère des plateaux lourds et des

wagons M (3).

Cette présence, et celle de camions Zil-131 ateliers près des quais d'embarquement, sont des signes évidents d'un prochain

embarquement, d'autant que dans les gares de Satzkorn et de Dallgow, les mêmes observations sont faites. »

Le paragraphe ci-dessus est extrait du l'ouvrage "Propousk" par Patrick Manificat publié aux Editions Lavauzelle.

Voir > Multimedia

Vu du ciel

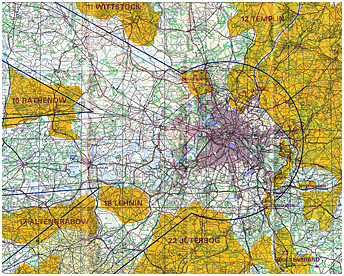

Les reconnaissances aériennes effectuées à tour de rôle par les trois Missions militaires de liaison alliées

(4) dans la Zone de Contrôle de Berlin

(Berlin Control Zone - BCZ) sont devenues quotidiennes en 1964. Cette bulle particulière de 64 km de diamètre

et de 3000 mètres de hauteur correspondait à la zone d'approche du trafic aérien civil au-dessus de Berlin-Ouest. La BCZ était reliée à la RFA

par trois couloirs : centre, nord et sud. Il faut imaginer trois cylindres dans lesquels le trafic aérien était contraint et surveillé par les Soviétiques.

C'était un véritable cordon ombilical reliant l'Ouest à Berlin-Ouest, île occidentale isolée au sein du monde de l'Est.

Il est difficile de réaliser aujourd'hui pour ceux qui ne l'ont pas vécu, les contraintes imposées par les Soviétiques de la chute du IIIème Reich en 1945

jusqu'à la chute du mur de Berlin en 1989, et la constance avec laquelle les alliés historiques Américains, Britanniques et Français ont maintenu une surveillance

et une présence sans défaut sur la plus grande concentration de moyens militaires face à l'occident.

Les reconnaissances aériennes effectuées à tour de rôle par les trois Missions militaires de liaison alliées

(4) dans la Zone de Contrôle de Berlin

(Berlin Control Zone - BCZ) sont devenues quotidiennes en 1964. Cette bulle particulière de 64 km de diamètre

et de 3000 mètres de hauteur correspondait à la zone d'approche du trafic aérien civil au-dessus de Berlin-Ouest. La BCZ était reliée à la RFA

par trois couloirs : centre, nord et sud. Il faut imaginer trois cylindres dans lesquels le trafic aérien était contraint et surveillé par les Soviétiques.

C'était un véritable cordon ombilical reliant l'Ouest à Berlin-Ouest, île occidentale isolée au sein du monde de l'Est.

Il est difficile de réaliser aujourd'hui pour ceux qui ne l'ont pas vécu, les contraintes imposées par les Soviétiques de la chute du IIIème Reich en 1945

jusqu'à la chute du mur de Berlin en 1989, et la constance avec laquelle les alliés historiques Américains, Britanniques et Français ont maintenu une surveillance

et une présence sans défaut sur la plus grande concentration de moyens militaires face à l'occident.

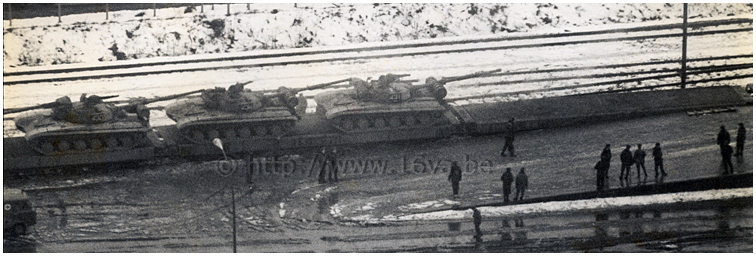

Les Missions militaires de liaison alliées ont contribué au recueil du renseignement dans cette zone notamment grâce aux vols au-dessus de la BCZ et,

dans une moindre mesure, à l'intérieur de certains couloirs aériens de Berlin. Il faut rappeler qu'à l'intérieur de la BCZ, la concentration des moyens et

la densité des objectifs militaires ou d'intérêt militaire était impressionnante.

Dans un rayon de 60 km autour de Berlin-Ouest, le Groupement des Forces Soviétiques en Allemagne (GFSA) déployait trois divisions - deux blindées et une mécanisée

- une brigade d'artillerie, deux brigades de missiles sol-sol avec capacité nucléaire de type

FROG et

Scarab

et disposait de deux bases aériennes principales : Oranienburg avec des hélicoptères de transport lourd, d'attaque et de

renseignement électronique et Werneuchen avec des avions parmi les plus menaçants de l'époque, comme des Yak-27 et -28 d'attaque au sol, de reconnaissance et de guerre

électronique, puis des MiG-25 "Foxbat" de reconnaissance/bombardement et de guerre électronique. L'Armée populaire nationale est-allemande (NVA) quant à elle, alignait une division de fusiliers motorisés et une

division de gardes-frontières, véritable armée qui possédait ses propres blindés.

Les Missions militaires de liaison alliées ont contribué au recueil du renseignement dans cette zone notamment grâce aux vols au-dessus de la BCZ et,

dans une moindre mesure, à l'intérieur de certains couloirs aériens de Berlin. Il faut rappeler qu'à l'intérieur de la BCZ, la concentration des moyens et

la densité des objectifs militaires ou d'intérêt militaire était impressionnante.

Dans un rayon de 60 km autour de Berlin-Ouest, le Groupement des Forces Soviétiques en Allemagne (GFSA) déployait trois divisions - deux blindées et une mécanisée

- une brigade d'artillerie, deux brigades de missiles sol-sol avec capacité nucléaire de type

FROG et

Scarab

et disposait de deux bases aériennes principales : Oranienburg avec des hélicoptères de transport lourd, d'attaque et de

renseignement électronique et Werneuchen avec des avions parmi les plus menaçants de l'époque, comme des Yak-27 et -28 d'attaque au sol, de reconnaissance et de guerre

électronique, puis des MiG-25 "Foxbat" de reconnaissance/bombardement et de guerre électronique. L'Armée populaire nationale est-allemande (NVA) quant à elle, alignait une division de fusiliers motorisés et une

division de gardes-frontières, véritable armée qui possédait ses propres blindés.

Pas moins de 135000 hommes, 1550 chars de combat, 2500 véhicules blindés, 1250 pièces d'artillerie, environ 40 avions de combat et 40 hélicoptères,

répartis sur 300 terrains, casernes et dépôts différents, étaient concentrés dans la BCZ !

A Berlin, la brigade soviétique de Karlshorst rassemblait à elle-seule 200 chars uniquement pour le maintien de la sécurité de Berlin-Est.

Dès 1948, il est apparu qu'un troisième aéroport était nécessaire à Berlin-Ouest. L'espace laissé vacant par un terrain de manoeuvre à proximité

du camp Hermann Goering - devenu en 1945 quartier Napoléon où les troupes françaises s'installèrent - fut considéré comme seul possible. Les forces françaises

du GMFB (Gouvernement Militaire Français de Berlin) construisirent en 110 jours avec l'appui des Américains une plateforme et un bâtiment grâce à l'apport

de 15000 travailleurs berlinois réquisitionnés dont 11000 femmes. Ainsi, chaque nation alliée occupant Berlin-Ouest disposa de son propre aérodrome. Le trafic

fut ouvert à temps en novembre 1948 pour que le nouveau terrain - qui deviendra par la suite l'aéroport le plus important de Berlin-Ouest -

puisse prendre une part active lors du blocus de Berlin.

Pas moins de 135000 hommes, 1550 chars de combat, 2500 véhicules blindés, 1250 pièces d'artillerie, environ 40 avions de combat et 40 hélicoptères,

répartis sur 300 terrains, casernes et dépôts différents, étaient concentrés dans la BCZ !

A Berlin, la brigade soviétique de Karlshorst rassemblait à elle-seule 200 chars uniquement pour le maintien de la sécurité de Berlin-Est.

Dès 1948, il est apparu qu'un troisième aéroport était nécessaire à Berlin-Ouest. L'espace laissé vacant par un terrain de manoeuvre à proximité

du camp Hermann Goering - devenu en 1945 quartier Napoléon où les troupes françaises s'installèrent - fut considéré comme seul possible. Les forces françaises

du GMFB (Gouvernement Militaire Français de Berlin) construisirent en 110 jours avec l'appui des Américains une plateforme et un bâtiment grâce à l'apport

de 15000 travailleurs berlinois réquisitionnés dont 11000 femmes. Ainsi, chaque nation alliée occupant Berlin-Ouest disposa de son propre aérodrome. Le trafic

fut ouvert à temps en novembre 1948 pour que le nouveau terrain - qui deviendra par la suite l'aéroport le plus important de Berlin-Ouest -

puisse prendre une part active lors du blocus de Berlin.

[La Base Aérienne 165]

Le survol de la BCZ était assuré à partir de cet aéroport par deux types d'appareils : le Cessna L-19E de l'Armée de terre (ALAT), puis, en renfort, le MH 1521M

Broussard de l'Armée de l'air (ce dernier sera remplacé par un DHC-6-300 Twin Otter en 1988).

Le Cessna L-19 baptisé "Bird Dog" par les américains a commencé sa longue carrière dans l'Armée de terre française en 1954 en Indochine (L-19A), puis

a servi lors de la guerre d'Algérie comme avion de reconnaissance et de guidage lors d'attaques contre les Fellaghas.

C'était un petit avion fiable et facile à piloter. Il atteignait la vitesse de croisière de 170 km/h avec un moteur Continental de 213 CV.

Il n'était cependant pas réellement adapté au travail de l'observateur, qui devait se contorsionner pour prendre des photos, tant la cabine

était étroite. Le pilote du L-19 était un navigant de l'ALAT détaché de Baden-Baden. Le cas échéant, le pilote pouvait également être un officier pilote de

la MMFL ou de l'Etat-major des FFSB (Forces Françaises Stationnées à Berlin).

Le survol de la BCZ était assuré à partir de cet aéroport par deux types d'appareils : le Cessna L-19E de l'Armée de terre (ALAT), puis, en renfort, le MH 1521M

Broussard de l'Armée de l'air (ce dernier sera remplacé par un DHC-6-300 Twin Otter en 1988).

Le Cessna L-19 baptisé "Bird Dog" par les américains a commencé sa longue carrière dans l'Armée de terre française en 1954 en Indochine (L-19A), puis

a servi lors de la guerre d'Algérie comme avion de reconnaissance et de guidage lors d'attaques contre les Fellaghas.

C'était un petit avion fiable et facile à piloter. Il atteignait la vitesse de croisière de 170 km/h avec un moteur Continental de 213 CV.

Il n'était cependant pas réellement adapté au travail de l'observateur, qui devait se contorsionner pour prendre des photos, tant la cabine

était étroite. Le pilote du L-19 était un navigant de l'ALAT détaché de Baden-Baden. Le cas échéant, le pilote pouvait également être un officier pilote de

la MMFL ou de l'Etat-major des FFSB (Forces Françaises Stationnées à Berlin).

Le Broussard quant à lui était mis en oeuvre par l'Armée de l'air et piloté essentiellement par des officiers pilote de la MMFL.

Son rôle consistait également à maintenir la qualification de ces derniers.

Outre le pilote, cet avion pouvait embarquer cinq à six personnes à 220 km/h grâce à son moteur en étoile Pratt & Whitney Wasp Junior de 450 CV.

Comparativement au L-19, la cabine était donc vaste et l'observateur, officier ou

sous-officier de la MMFL, pouvait bouger afin de se placer du bon côté pour prendre les photos.

Les "Reco Air" qui duraient de 1H30 à 2H environ, consistaient à tenir à jour l'ordre de bataille des unités, repérer les indices d'alerte

(5) dans les gares

ou sur les axes routiers, repérer et photographier les équipements et l'apparition de nouveaux matériels. Ces missions étaient partagées en alternance

avec les Américains et les Britanniques afin de correspondre avec la rotation programmée des équipages de chacune des trois missions assurant à tour de rôle le "Local".

Ainsi, un observateur "Terre" pouvait reconnaître en vol le matin les objectifs qu'il allait couvrir

le jour-même au sol en fin d'après-midi. Travail dense, particulier, passionnant et parfois risqué, l'apport de ces missions dans la connaissance des troupes

soviétiques et est-allemandes a été considérable et irremplaçable. La quasi-totalité de la connaissance et du suivi des forces du pacte de Varsovie sur le territoire

de la RDA était issue du travail des Missions au sol et en vol.

Le Broussard quant à lui était mis en oeuvre par l'Armée de l'air et piloté essentiellement par des officiers pilote de la MMFL.

Son rôle consistait également à maintenir la qualification de ces derniers.

Outre le pilote, cet avion pouvait embarquer cinq à six personnes à 220 km/h grâce à son moteur en étoile Pratt & Whitney Wasp Junior de 450 CV.

Comparativement au L-19, la cabine était donc vaste et l'observateur, officier ou

sous-officier de la MMFL, pouvait bouger afin de se placer du bon côté pour prendre les photos.

Les "Reco Air" qui duraient de 1H30 à 2H environ, consistaient à tenir à jour l'ordre de bataille des unités, repérer les indices d'alerte

(5) dans les gares

ou sur les axes routiers, repérer et photographier les équipements et l'apparition de nouveaux matériels. Ces missions étaient partagées en alternance

avec les Américains et les Britanniques afin de correspondre avec la rotation programmée des équipages de chacune des trois missions assurant à tour de rôle le "Local".

Ainsi, un observateur "Terre" pouvait reconnaître en vol le matin les objectifs qu'il allait couvrir

le jour-même au sol en fin d'après-midi. Travail dense, particulier, passionnant et parfois risqué, l'apport de ces missions dans la connaissance des troupes

soviétiques et est-allemandes a été considérable et irremplaçable. La quasi-totalité de la connaissance et du suivi des forces du pacte de Varsovie sur le territoire

de la RDA était issue du travail des Missions au sol et en vol.

Les observateurs aériens appartenaient indifféremment soit à la section air, soit à la section terre. Ceux-ci, formés sur place et effectuant un, voire deux séjours

de 4 ans au sein de la mission, possédaient une compétence exceptionnelle dans l'identification des matériels et la maîtrise des moyens techniques photo.

Ballotté à 150 mètres à bord d'un avion instable, il faut imaginer la maîtrise qui était nécessaire pour effectuer des prises de vue au 400mm avec un boîtier Nikon

motorisé. La qualité des photos n'avait rien à envier à celle obtenue de nos jours grâce aux moyens mis en oeuvre par les forces spéciales, la considération et

la reconnaissance en moins. La surveillance de la BCZ était parfois complétée par des vols qualifiés "techniques" dans le couloir central reliant Berlin-Ouest à la

RFA, lorsqu'un appareil rentrait en France pour un entretien. Ce type de vol réalisé sans contact radio ni IFF, s'effectuait avec l'autorisation des contrôleurs

soviétiques qui imposaient un atterrissage à Braunschweig afin de pouvoir vérifier la bonne sortie du couloir de l'avion (il n'était pas permis de faire demi-tour

dans les couloirs). Une fois posé, le pilote devait en effet

appeler le contrôleur français du Centre de sécurité aérienne de Berlin (BASC) qui à son tour informait son homologue soviétique travaillant à ses côtés.

Ces vols étaient réalisés par une météo favorable, une visibilité maximale étant requise. Il était en effet possible grâce à ces missions de visualiser des objectifs

difficilement observables depuis le sol ou d'accès difficile car situés dans des zones interdites permanentes (ZIP), comme les abords de l'immense camp d'entraînement

de Letzlinger Heide, l'aérodrome de Mahlwinkel, les sites de missiles sol-air, les relais radios stratégiques ou de théâtre de type "Quad Mesh" etc.

Mais l'essentiel de ces zones était surtout surveillé par les plateformes aériennes SIGINT de type Gabriel

(voir > Gabriel sur l'Allemagne).

Il est nécessaire de comprendre que le renseignement est une synthèse de différents moyens complémentaires. Le travail des Missions militaires de liaison alliées

en RDA, souvent ignoré mais salué par ceux qui ont eu à exploiter et comprendre leur travail, a contribué au maintien de l'équilibre géopolitique, d'une Europe hier

sous la menace d'un conflit entre l'Est et l'Ouest et qui est aujourd'hui en crise profonde.

Les observateurs aériens appartenaient indifféremment soit à la section air, soit à la section terre. Ceux-ci, formés sur place et effectuant un, voire deux séjours

de 4 ans au sein de la mission, possédaient une compétence exceptionnelle dans l'identification des matériels et la maîtrise des moyens techniques photo.

Ballotté à 150 mètres à bord d'un avion instable, il faut imaginer la maîtrise qui était nécessaire pour effectuer des prises de vue au 400mm avec un boîtier Nikon

motorisé. La qualité des photos n'avait rien à envier à celle obtenue de nos jours grâce aux moyens mis en oeuvre par les forces spéciales, la considération et

la reconnaissance en moins. La surveillance de la BCZ était parfois complétée par des vols qualifiés "techniques" dans le couloir central reliant Berlin-Ouest à la

RFA, lorsqu'un appareil rentrait en France pour un entretien. Ce type de vol réalisé sans contact radio ni IFF, s'effectuait avec l'autorisation des contrôleurs

soviétiques qui imposaient un atterrissage à Braunschweig afin de pouvoir vérifier la bonne sortie du couloir de l'avion (il n'était pas permis de faire demi-tour

dans les couloirs). Une fois posé, le pilote devait en effet

appeler le contrôleur français du Centre de sécurité aérienne de Berlin (BASC) qui à son tour informait son homologue soviétique travaillant à ses côtés.

Ces vols étaient réalisés par une météo favorable, une visibilité maximale étant requise. Il était en effet possible grâce à ces missions de visualiser des objectifs

difficilement observables depuis le sol ou d'accès difficile car situés dans des zones interdites permanentes (ZIP), comme les abords de l'immense camp d'entraînement

de Letzlinger Heide, l'aérodrome de Mahlwinkel, les sites de missiles sol-air, les relais radios stratégiques ou de théâtre de type "Quad Mesh" etc.

Mais l'essentiel de ces zones était surtout surveillé par les plateformes aériennes SIGINT de type Gabriel

(voir > Gabriel sur l'Allemagne).

Il est nécessaire de comprendre que le renseignement est une synthèse de différents moyens complémentaires. Le travail des Missions militaires de liaison alliées

en RDA, souvent ignoré mais salué par ceux qui ont eu à exploiter et comprendre leur travail, a contribué au maintien de l'équilibre géopolitique, d'une Europe hier

sous la menace d'un conflit entre l'Est et l'Ouest et qui est aujourd'hui en crise profonde.

© Roland Pietrini

Roland Pietrini est l'auteur de l'ouvrage "Vostok - Mission de Renseignement au coeur de la guerre froide". Voir > Multimedia

notes

(1) L'abréviation MT-LB traduite du Russe donne littéralement "tracteur blindé léger polyvalent".

Ce véhicule amphibie pouvait transporter une dizaine

de soldats. Le système de tir et de lancement SA-13 "Gopher" (complexe 9K35 "Strela-10M") était

monté sur chassis MT-LB

(2)

Les missions effectuées au sol dans le "Local " par du personnel de l'Armée de terre consistaient à surveiller 24 heures sur 24 les abords du mur de

Berlin ainsi que tous les axes d'accès menant à Berlin en vue de détecter les indices d'alerte et éventuellement orienter les missions terrestres du

lendemain en fonction d'évènements inhabituels ou des matériels observés.

(3)

Les plateaux lourds étaient des plateformes à plusieurs essieux destinés au transport de blindés.

Les wagons M étaient des wagons de marchandise ordinaires servant

au transport des personnels d'escorte.

(4)

Opération "Schooner" puis "Nylon" et enfin "Oberon" pour BRIXMIS

Opération "Larkspur" pour la USMLM

(5) Les indices d'alerte correspondaient à toutes activités susceptibles de rentrer dans le cadre de la

préparation d'une attaque. Ainsi, à la veille de

l'invasion de la Tchécoslovaquie en 1968, une période de silence radio total avait précédé une période de

brouillage intense.

|

Les "Reco Air" de la MMFL > Part 2 |

|

Plan du site - Sitemap |  |