Gaston Dessornes a été technicien radar dans l'armée française pendant seize ans. Il a notamment travaillé sur les radars de conduite de tir des missiles Nike et Hawk. Il nous livre ici, avec la collaboration d'anciens collègues, son analyse du plan d'attaque des batteries Hawk détaillé dans le chapitre précédent.

Au début des années 1970, l’OTAN eu connaissance d’un plan soviétique d’ouverture de couloirs de pénétration vers l’ouest. Une des clauses de ce plan était la destruction prioritaire des unités de défense aérienne Hawk barrant les brèches le long du Rideau de Fer. Le texte qui suit explique le mécanisme développé par les Soviétiques qui inclut des attaques aériennes combinées nucléaires et conventionnelles pour arriver à leur fin [soit un résumé du chapitre précédent avec quelques remarques supplémentaires]. L’exposé est suivi de remarques de commandants de batterie et d’officiers supérieurs Hawk en service à l’époque, et enfin d’un instructeur Hawk et programmeur de simulateurs Hawk AN/TPQ 21 et AN/TPQ 29.

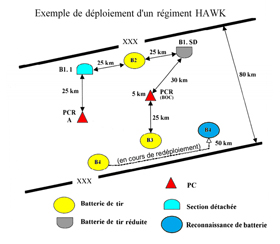

On sait que le déploiement d’un bataillon (régiment) Hawk occupe environ un rectangle (un

On sait que le déploiement d’un bataillon (régiment) Hawk occupe environ un rectangle (un

« haricot ») de 80 km de profondeur par 60 km de front. La disposition des quatre batteries est telle

que les détections radar et les portées des missiles se recoupent et peuvent donc se porter

mutuellement aide. Parce que les batteries Hawk ont deux sections de tirs indépendantes, l’attaque

aérienne au sol d’une batterie (par canon, mitrailleuse, roquette ou missile

antiradiation) pour être efficace suppose que les deux radars de conduite de tir soient

annihilés en même temps. De plus, cette action n’est pas inaperçue des trois autres

batteries et du BOC (Battalion Operations Center) Centre de Coordination Régimentaire, qui

vont intervenir pour traiter les intrus (1).

Par ailleurs, à l’époque, les moyens de contre-mesure électroniques Hawk, face aux

Soviétiques étaient assez bien maîtrisés. Une attaque en haute altitude

(bombardement) n’eut pas été entièrement efficace grâce à la dispersion des unités et des matériels.

Une solution satisfaisante était un assaut nucléaire tactique qui pouvait affecter, d’un coup, tout le bataillon. La cerise sur le gâteau étant l’impulsion électromagnétique qui allait instantanément, sans les détruire, démanteler ou fortement perturber les communications ADL (Automatic Data Link) des secteurs voisins. Notons que les matériels Hawk de ces années n’étaient pas encore transistorisés et étaient presque immunes à ces radiations, toutefois leurs équipements de communications (TSQ numérisé) y étaient sensibles. Côté Soviétique, un entraînement spécifique fut mis sur pied avec des chasseurs bombardiers Su-7 à capacité nucléaire tactique. L’opération comprenait quatre phases qui pouvaient être réduites à trois selon les premiers résultats. Elle était basée sur le fait que dans le meilleur des cas la batterie Hawk ne peut, à l’instant « T » engager que deux objectifs à la fois. Les temps de vol même très court des missiles (64 sec. maximum à Mach 2.5) laissaient donc ouverte une très petite fenêtre qui pouvait permettre de déverrouiller le dispositif.

Phase préliminaire : Harcèlement

Cette phase est facultative mais elle est recommandée dans un premier assaut où effets psychologiques et matériels sont liés. Les Soviétiques estiment en effet que les chances de réussite seront considérablement augmentées si une attaque préliminaire conventionnelle (bombardement) est effectuée à moyenne altitude. On pense que les operateurs Hawk respecterons leur discipline de tir pour ensuite, sous la virulence de l’attaque, exécuter des tirs désordonnés grands consommateurs de missiles qu’il faudra recharger avant l’opération suivante. Toutefois, les Soviétiques admettent que si les batteries Hawk ont de bonnes chances de survie, le personnel sera alors sur les « dents » et la phase suivante sera immédiatement commencée.

Phase I : Navigation et approche par trois groupes de deux appareils au moins

Un avion d’un des groupes est porteur d’un engin nucléaire; chaque groupe vole en ligne de front en direction de

l’implantation du régiment Hawk. Selon le plan soviétique, en l’absence d’action préliminaire,

on estime que trois batteries (Alpha, Bravo, Charlie) seront normalement en alerte

immédiate et que la quatrième (Delta) est en "stand by". Une des batteries en retrait

intercepte les objectifs qui auraient percés le dispositif. Les Soviets savent que chaque

batterie se compose de deux sections de tir à 3 rampes portant trois missiles. À chaque

section est attaché un radar de poursuite "Illuminateur" (HPIR) lequel ne peut traiter

qu’un objectif à la fois. Même s’ils auraient préféré un vol saturant en groupe, ils ne font

pas l’erreur de voler de concert à moins de 600 pieds les uns des autres car ils connaissent

le volume effectif de destruction des missiles. Les assaillants sont détectés par les radars à

onde continue CWAR et à impulsions PAR (2)

d’au moins deux batteries (A & C) et par le radar du BOC régimentaire qui se trouve en

retrait ou éventuellement en position centrale. Chaque groupe d’agresseurs attaque en même temps

une batterie en très basse altitude et donc, tous les sites du régiment sont pris à partie saturant ainsi le BOC.

Un avion d’un des groupes est porteur d’un engin nucléaire; chaque groupe vole en ligne de front en direction de

l’implantation du régiment Hawk. Selon le plan soviétique, en l’absence d’action préliminaire,

on estime que trois batteries (Alpha, Bravo, Charlie) seront normalement en alerte

immédiate et que la quatrième (Delta) est en "stand by". Une des batteries en retrait

intercepte les objectifs qui auraient percés le dispositif. Les Soviets savent que chaque

batterie se compose de deux sections de tir à 3 rampes portant trois missiles. À chaque

section est attaché un radar de poursuite "Illuminateur" (HPIR) lequel ne peut traiter

qu’un objectif à la fois. Même s’ils auraient préféré un vol saturant en groupe, ils ne font

pas l’erreur de voler de concert à moins de 600 pieds les uns des autres car ils connaissent

le volume effectif de destruction des missiles. Les assaillants sont détectés par les radars à

onde continue CWAR et à impulsions PAR (2)

d’au moins deux batteries (A & C) et par le radar du BOC régimentaire qui se trouve en

retrait ou éventuellement en position centrale. Chaque groupe d’agresseurs attaque en même temps

une batterie en très basse altitude et donc, tous les sites du régiment sont pris à partie saturant ainsi le BOC.

Phase II : Feinte et manœuvre d’évasion

Le vecteur nucléaire vole en position extérieur vers Charlie. Juste avant d’entrer dans le volume d’action missile de Charlie, il change brutalement son cap vers Bravo. À ce moment, Bravo déjà pris à partie par un des autres groupes ne peut pas engager l’avion nucléaire. Avec ce changement de cap, alors qu’il était suivi (auto-track) par Charlie, le vecteur nucléaire sort ou s’écarte de Charlie. Bravo n’étant pas en mesure de réagir suffisamment rapidement laisse quelques secondes au Soviétique, le temps de larguer sa bombe.

Phase III : Saturation continue

Après avoir largué son engin nucléaire, l’avion change encore de cap

pour rejoindre son ailier en position extérieure préservant encore un moment l’effet de saturation

avant de terminer l’action et de sortir du volume d’action des batteries ou de ce qu’il en reste.

Après avoir largué son engin nucléaire, l’avion change encore de cap

pour rejoindre son ailier en position extérieure préservant encore un moment l’effet de saturation

avant de terminer l’action et de sortir du volume d’action des batteries ou de ce qu’il en reste.

L’attaque est exécutée à une altitude de 50 à 100 m. La durée de l’engagement est d’environ 30 secondes et ne laisse aux pilotes aucune marge d’erreur pendant qu’ils volent dans un « mouchoir de poche » et où l’extrême basse altitude où ils opèrent est elle-même dangereuse sans compter la défense rapprochée qui peut être efficace si alertée à temps. Dans le cas d’un groupe de deux avions, un seul appareil abattu (défense rapprochée ou missile) suffit pour faire avorter l’attaque qui risque alors de tourner au désastre, à moins, naturellement, que l’avion porteur de la bombe puisse, d’une manière ou d’une autre la larguer, la précision étant relativement aléatoire.

notes

(1)

Les unités sur la Barrière fonctionnaient en mode « centralisé », c.à.d. que les objectifs et les ouvertures du feu étaient assignés.

(2)

Les assaillants volant à moins de 100 m d’altitude, il est probable que le PAR ne détecte pas ou mal les Su-7 ce qui retarde leur détection

(PAR : 120 Km et CWAR : 75 Km). Toutefois le radar du BOC, généralement en position élevée à de meilleures chances. Le BOC a pu également

recevoir des informations automatiques des radars de surveillance grande distance et sans assigner la mission, il a positionné la symbologie ADL

"hostiles" à chacune des batteries.

|

Hawk strike : analyse > Part 2 |

|

Plan du site - Sitemap |  |